Ce Dimanche 21 septembre 2025, quelque 6 millions d’électeurs Guinéens sont allés aux urnes pour dire « oui » ou « non » au Référendum soumis au peuple. Sur fond d’un climat pesant et pollué par la disqualification des partis poids lourds de la scène politique du pays (UFDG de Cellou Dalein Diallo, UFR de Sidiya Touré et RPG de l’ancien président Alpha Condé) et surtout la disparition des voix dissonantes de la société civile, notamment Foniké Manguè, Billo Bah, le journaliste Marwane Camara ou encore l’ancien secrétaire général du ministère des Mines sous Alpha Condé, Sadou Nimaga. Décryptage de Confidentiel Afrique

Scrutin référendaire ou mascarade planifiée ? Les 6 millions électeurs devront approuver ou rejeter le nouveau projet Constitutionnel mis en jeu et qui va baliser le boulevard au général Mamadi Doumbouya de troquer son treillis pour un ticket d’entrée sur la scène politique guinéenne. Ce référendum est supervisé par l’Union africaine et la CEDEAO qui ont envoyé des observateurs. Toutefois la police de conscience » citoyenne » nous rappelle ses voix dissonantes disparues de l’espace public. Leur absence résonne comme un silence assourdissant dans un contexte où le pays, en pleine transition, devrait justement favoriser la libre expression et la confrontation pacifique des idées.

C’est dans ce climat politique « tourmenté » que s’est ouverte la campagne autour du projet de Constitution, soumis à référendum, et qui aurait dû incarner un moment fondateur d’unité nationale. Mais au lieu d’un exercice démocratique apaisé, la Guinée s’est retrouvée happée dans une mobilisation totale de l’appareil d’État au service d’un seul camp : celui du « oui ».

Un gouvernement de transition n’a pas vocation à militer pour une option politique

Sa mission se limite à assurer la stabilité, préparer l’avenir institutionnel et surtout, rester neutre. Pourtant, dès les premières heures de la campagne, cette neutralité a volé en éclats. Les membres du gouvernement, de la Défense aux Affaires étrangères, de la Sécurité à l’Administration du territoire, se sont transformés en véritables acteurs de propagande. Les images diffusées en boucle à la télévision nationale montraient des cortèges officiels sillonnant villes et villages, des discours martelés avec la ferveur de militants, et des sirènes résonnant à chaque étape pour signifier que l’État lui-même portait la cause du « oui ». Le paradoxe était frappant : ceux qui n’étaient pas élus, et qui n’avaient aucun mandat populaire, se comportaient comme des candidats en quête de légitimité.

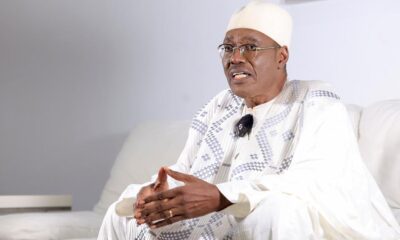

Le président du Conseil national de transition, Dr Dansa Kourouma, co-auteur du texte constitutionnel, a lui aussi franchi un cap en prenant publiquement parti. Sa fonction aurait dû incarner l’impartialité et l’équilibre, mais il est apparu comme un partisan déterminé, défendant «sa» Constitution plutôt que d’en être le simple garant. Ce glissement symbolique renforçait l’idée d’un processus biaisé, où les institutions censées veiller à l’universalité du débat se retrouvaient absorbées par la logique d’une propagande officielle.

La machine de l’État s’est mise en branle

Ministres, directeurs généraux, préfets, secrétaires généraux et responsables régionaux furent déployés comme des troupes électorales dans leurs zones respectives. Les administrations se sont vidées de leurs cadres, paralysant les services publics. Les citoyens se sont retrouvés face à des bureaux désertés, des dossiers en attente et des portes closes, car l’essentiel des efforts était désormais concentré sur la campagne. La colonne vertébrale du pays – son administration – s’était métamorphosée en bras armé électoral. Ce choix révélait à quel point l’intérêt général avait été subordonné à un objectif politique unique.

Absence de liquidités et pression sociale tous azimuts

Un supplice en continu du fait du manque de liquidités dans les banques commet du pays devient un véritable cauchemar pour les usagers du milieu financier et bancaire. C’est presque un échafaud à la ritournelle que vivent les Guinéens. S’y ajoute la pression sociale, qui étouffe la société. Les notables, les hommes d’affaires, les responsables religieux furent encouragés- parfois contraints- à afficher publiquement leur soutien. Les photos de ralliement postées sur les réseaux sociaux devenaient indispensables pour prouver son allégeance. Dans un tel climat, le silence était suspect et l’indifférence, dangereuse. Les voix prudentes, qui d’ordinaire se tenaient à l’écart de la mêlée politique, se voyaient poussées à choisir un camp, non pas par conviction, mais par crainte d’être stigmatisées. L’effet de masse, entretenu par les moyens de l’État, étouffait toute nuance et écrasait les questionnements légitimes.

Face à cette déferlante, les voix dissidentes étaient réduites au silence. Aucun média public ne leur ouvrait ses antennes. Aucun débat contradictoire n’était proposé aux citoyens. Ceux qui osaient critiquer ou exprimer des réserves étaient immédiatement qualifiés d’ennemis, de saboteurs, voire de traîtres à la Nation. La seule tribune qui restait accessible était celle des réseaux sociaux, un espace certes libre, mais vulnérable aux attaques, aux moqueries et aux campagnes de discrédit. Ainsi isolées, les critiques n’avaient aucune chance de rivaliser avec la machine institutionnelle, financée par l’argent public et orchestrée avec méthode.

Ce 21 septembre 2025, force est de constater que les Guinéens se sont rendus aux urnes dans une atmosphère lourde, marquée par la méfiance et le désenchantement. Selon la plateforme indépendante Regard Citoyen, la participation n’aurait pas dépassé les 40 %, révélant un désintérêt massif ou une défiance profonde vis-à-vis du processus. Pour tenter de sauver les apparences, les autorités prolongèrent d’une heure l’ouverture des bureaux de vote. Mais cette mesure fut perçue comme un artifice, incapable de masquer la réalité : une large part de la population n’avait pas trouvé de raison valable de se mobiliser pour un scrutin dont l’issue semblait déjà connue. Les résultats, attendus dans une atmosphère de scepticisme, risquent de confirmer une victoire sans surprise du « oui », mais une victoire qui portera les stigmates de la manipulation et du déséquilibre.

La question centrale demeure entière : peut-on réellement parler de démocratie lorsque tout l’appareil d’État est mis au service d’un seul camp, quand l’administration est paralysée, quand la liberté de parole est réduite à néant et quand le choix de dire « non » devient presque un acte de courage ? Le principe du référendum repose sur une consultation libre, équitable et éclairée. Mais lorsque l’une des options est privée de visibilité et que la neutralité institutionnelle disparaît, le processus se vide de sa substance. Une Constitution, aussi bien rédigée soit-elle, ne saurait fonder une paix durable si elle naît dans la contrainte et le mépris des voix contraires.

Le peuple guinéen mérite mieux qu’une mise en scène électorale. Il mérite que son intelligence collective soit respectée, que ses doutes soient entendus et que sa liberté de choix soit réelle. Une démocratie ne se mesure pas à la répétition mécanique des scrutins, mais à la qualité du débat qui les précède, à l’inclusion des voix minoritaires et à la sincérité du processus. En étouffant ces dimensions essentielles, les autorités actuelles risquent de transformer une opportunité historique en une source durable de frustration.

Par Chérif Ismael AÏDARA et Cécile DUBOIS (Confidentiel Afrique)

RSS